微信公众号:yudaey

可直接扫描右侧二维码

南靖土樓A線(田螺坑旅遊景區)各景點詳談

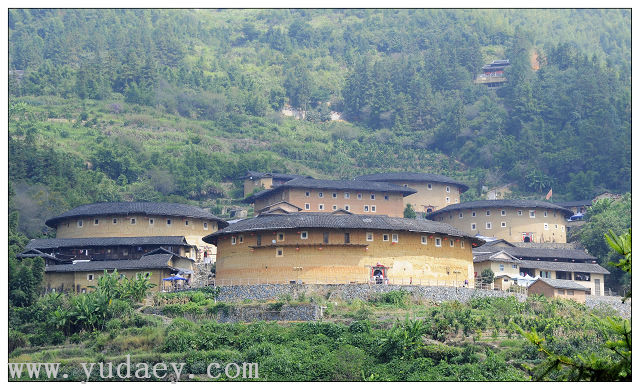

南靖土樓田螺坑旅遊景區為全國重點文物保護單位,“世遺”申報點之一,位於南靖縣書洋鎮上阪村,為黃氏家族聚居地。土樓群由1座方樓(步雲樓)、3座圓樓(和昌樓、振昌樓、瑞雲樓)和1座橢圓形樓(文昌樓)組成,方樓步雲樓居中其餘4座環繞周圍,依山勢錯落佈局,在群山環抱下,居高俯瞰,像一朵盛開的梅花點綴大地,山腳仰視,則像布達拉宮雄居山腰傲視人間。田螺坑土樓群的精美建築組合,構成人文與自然巧妙之成的絕景,給人強烈的觀賞衝擊,令人歎為觀止。

門票價格為115元/人次.主要景點有:步雲樓、振昌樓、瑞雲樓、和昌樓、文昌樓(俗稱四菜一湯)、田螺坑土樓群上觀景台、田螺坑自然村、江厝堂、田螺坑土樓群下觀觀景台、裕昌樓。(俗稱歪樓)、塔下村、德遠堂(國保單位元)、閩台影視基地等。

田螺坑土樓群

被戲稱為“四菜一湯”的南靖縣書洋鎮田螺坑土樓群位於南靖縣西部的書洋上阪村田螺坑自然村,為黃氏家族聚居地。距南靖縣城60千米,由方形的步雲樓和圓形的振昌樓、瑞雲樓、和昌樓、橢圓形的文昌樓組成,均保存完好。住戶均為黃氏族人。2001年5月,田螺坑土樓群被頌為第五批全國重點文物保護單位。2003年11月所在村莊被公佈為中國首批歷史文化名村。

方樓步雲樓居中其餘4座環繞周圍,依山勢錯落佈局,在群山環抱下,居高俯瞰,像一朵盛開的梅花點綴大地,山腳仰視,則像布達拉宮雄居山腰傲視人間。田螺坑土樓群的精美建築組合,構成人文與自然巧妙之成的絕景,給人強烈的觀賞衝擊,令人歎為觀止。

青雲直上——步雲樓(組圖)

田螺坑第一座土樓叫步雲樓,就是那處於“梅花”花心位置的方形樓,始建于清嘉慶元年(1796年),高三層,每層26個房間,全樓有4部樓梯。取名步雲,寓意子孫後代從此發跡,讀書中舉,仕途步步高升青雲直上。果然,步雲樓還在興建,族人又有了財力,隨即在它的右上方動工夯建新一座圓樓,叫和昌樓,也是三層高,每層22個房間,設2部樓梯(可惜步雲樓與和昌樓在1936年被土匪燒毀,

1953年原址原樣重新修建)。1930年,步雲樓的左上方又建起了一座圓樓——振昌樓,還是三層高,每層26個房間。1936年,一座叫作瑞雲樓的圓樓又在步雲樓的右下方拔地而起,高還是三層,每層26個房間。最後一座文昌樓建於1966年,準確地說它是一座橢圓形樓,仍舊是三層,每層有32個房間。

一方四圓,如四個圓環圍著一個方圈,又如一個方圈系著四個圓環,錯落有致,疏密得體。從視覺上來看,如果全是圓樓,環環相連延續不斷,不免使人失去方向感,連東西南北也無法分辨。因為圓形是沒有起點也沒有終點的,人們進入其中會產生恍惚不安的感覺,但是居中有一方樓之後,整個村落的方向性就明確起來了。據專家考證,各座樓之間都是採用黃金分割比例2:3、3:5、5:8而建造的,其實鄉民們夯造土樓,連設計圖紙都沒有,哪里談得上什麼黃金分割,他們只不過根據風口水勢,憑藉老一代傳下來的經驗,就地取材,用最常見的紅土,一層層地把房子夯造起來,他們完全是不經意間創造出世界奇跡的,也許你不能不說他們是全世界最天才的建築師。

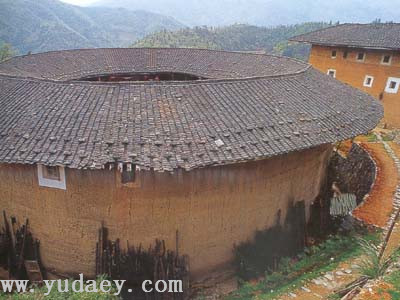

步云樓外觀

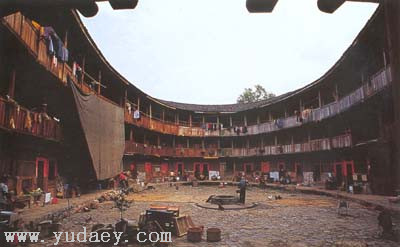

步雲樓內景

振昌樓建於1930年,位於步雲樓西側,圓形,占地面積962平方米,建築面積1222平方米。3層,每層26個房間,共計78間。內堂與大門不在同一直線上——土樓的內堂一般正對大門,振昌樓由於側後方有祖墳,於是把內堂設於祖墳前面,方向與大門錯開。

振昌樓外觀

振昌樓內景

瑞雲樓建於1936年,位於步雲樓東南側,圓形,每層26個房間,3層78間;占地面積1063平方米,建築面積1167平方米,土木結構,通廊式圓樓。

瑞雲樓外觀

瑞雲樓內景

和昌樓位於步雲樓的東側,始建於元末明初(約1354年),原為方樓,20世紀30年代被土匪燒毀,1953年黃氏族人在原址上重建,改為土木結構的圓樓。坐東北朝西南,占地1268平方米,建築面積1658平方米。高3層(12.3米),直徑33米,每層22間。內通廊式。設兩部樓梯,1個大門,1口水井。樓頂層有4個射擊口。基牆厚1.2米,內院以鵝卵石鋪地.

和昌樓外觀

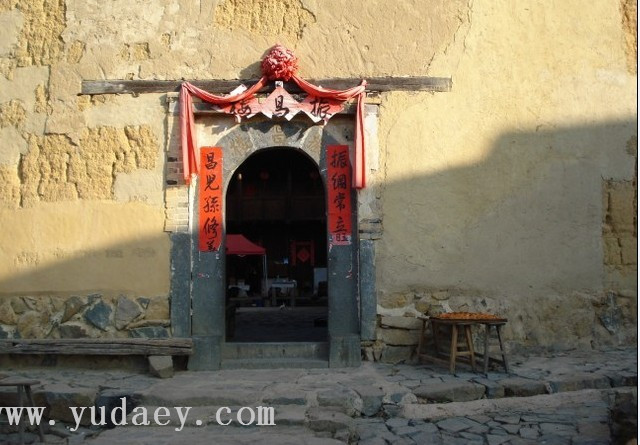

文昌樓建於1966年,位於步雲樓西南側,橢圓形,每層有32個房間,3層96間;占地面積1288平方米,建築面積1516.6平方米,內通廊式土木結構,是田螺坑土樓群中最大的一座土樓。

文昌樓外觀

文昌樓內景

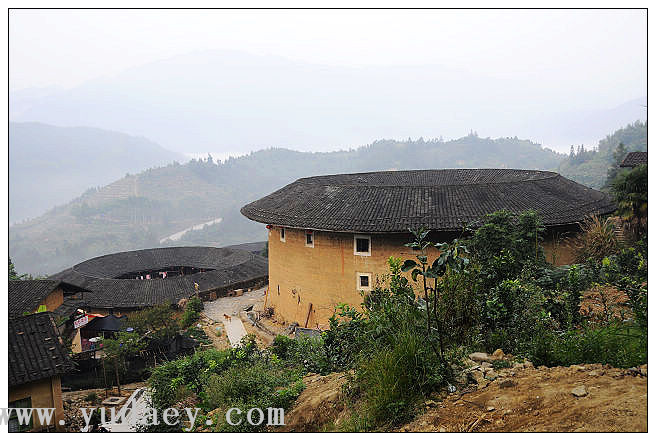

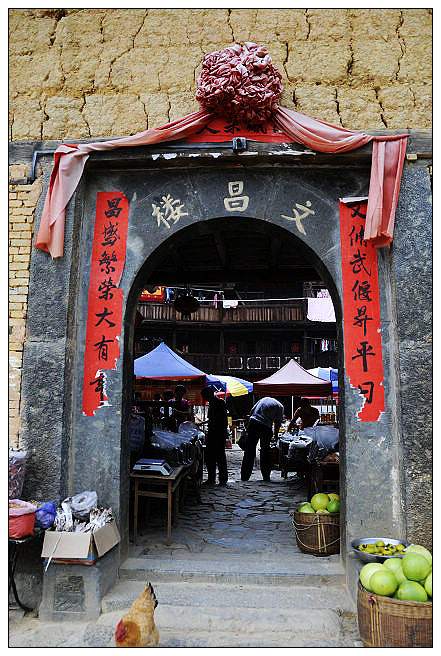

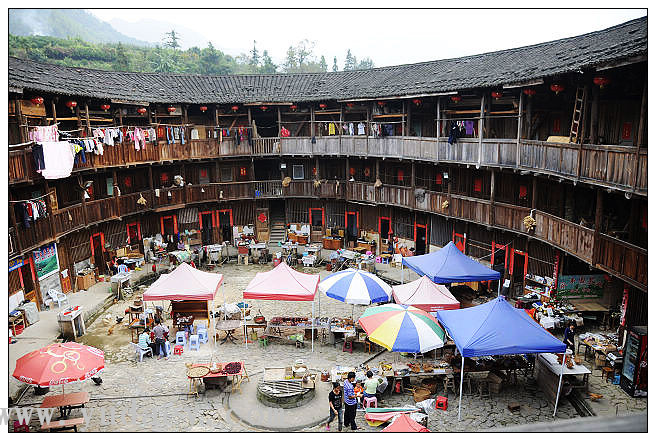

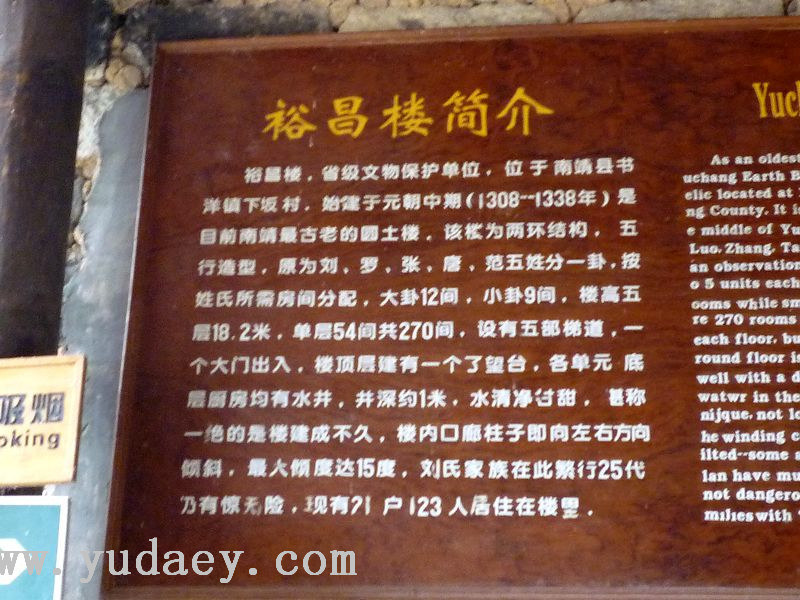

裕昌樓

裕昌樓位於漳州市書洋鄉下版寮村上節社,建於元代末年,高5層共有房270間,是座最古老又最大的圓樓。樓址原為沼澤地,建成後傾倒,後打下大量松木加固地樁後重建,樓牆厚1.5米,樓內牆體均以杉木築建。因年代久遠,樓內回廊木柱部分傾斜,但仍經得起屢次地震的考驗。裕昌樓大天井內建半圓形二層樓。樓內有水井13口,均掘在廚房內,水源充盈,水桶下井一米就可以吊到水。裕昌樓依山臨溪,環境幽靜,有劉姓18戶110人居住樓內。

裕昌樓一般被人叫作東倒西歪樓、歪歪斜斜樓,顧名思義,它是歪斜的,不過這從外觀上看不出來。當你一腳踏進樓門,猛然看到全樓回廊的支柱左傾右斜,最大的傾角達到15度,似乎只要一陣風吹過來,它們就會轟隆一聲倒下。其實,600多年來,裕昌樓就是這樣,有驚無險,風雨不動安如山。

裕昌樓為劉、羅、張、唐、範五姓合建,高5層,每層54個房間。全樓分成五大單元,每一單元有一部樓梯,5個家族各居一個單元。後半樓的每家每戶的一樓灶間,都有一口清洌水旺的井,拿起水桶伸手即可打水。天井中心還建了一座單層小圓樓,作為祖堂,前面用河卵石鋪成一個大圓圈,根據金木水火土等分五格,形狀各異,煞是好看。

塔下村

位於南靖縣書洋鎮,是漳州著名的僑鄉,也是首批15個中國景觀村落之一。

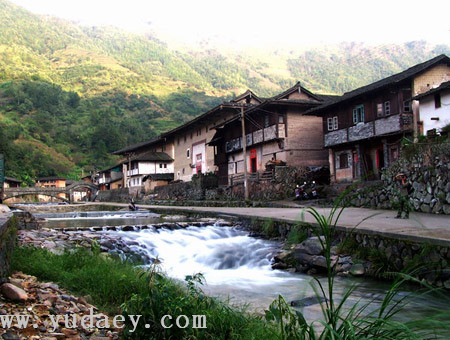

塔下村是一個中國典型客家村落。這裏兩座自南而北的蜿蜒大山,如巨臂攬住一道生機勃勃的峽谷,山中古木參天,碧綠如黛;竹林茂密,翠接雲天;林陰深處,青氣浮浮;淡淡靄霧,劃出幾道弧線,托出村落恍若蜃樓的起伏簷角。一道彎彎曲曲的山溪從峽谷中穿過,溪水快快活活地流淌,水色清明澄碧。清純如釀的空氣,讓人嗅出許多逝去的年代,追尋歷史行走的印記。

元末明初,張姓入閩始祖張化孫派下九代孫小一郎偕妣華一娘由永定金沙蕉坑遷廣東大埔,又遷至緊鄰永定的馬頭背張屋坪。後移居平和小溪打鐵,生二子,小一郎和長子留居小溪,華一娘攜次子光紹遷回張屋坪,明代宣德元年(1426年)肇基塔下,當時這裏還是一片荒谷,滿山荊棘,他們辛勤勞作,經歷代子孫的耕耘,逐步奠下基業。

隨著家族的興旺,人口的增長,原來居住的土茅屋已不適應聚居需要,特別是閩西南一帶山高林密,盜匪猛獸時有出沒,民系之間和村落之間的爭鬥也時有發生,於是,張姓族人沿著溝谷兩旁,建造了一座座集居住、防禦等功能於一體的圍合型土樓建築。最早的土樓福興樓建於明代崇禎四年(1631年),為七世東崖公所建,以後又陸續建造42座土樓,有方形、圓形、圍裙形、曲尺形等,這些土樓沿山溪呈長形擺佈,高大雄渾,氣勢恢宏。清末後,由於地理環境所限,張姓族人在沿溪兩岸的空地上,又建起了一座座單院式土木、磚木結構的吊角樓,形成大樓帶小樓、高低錯落佈局的奇妙景觀。樓前屋後鋪就的卵石小徑,被幾百年先人們的足跡磨得圓潤,細雨輕煙,閃出柔和的光澤。

為敬奉先祖,弘揚祖德,塔下張姓族人于明朝後期在村莊東面山坡、肇基始祖原住地上建造了“張氏家廟”德遠堂。家廟後面是一片眉月形斜坡的草地,宛若天然地毯。草地連著一片蔥郁的風水林,樹林隨著山峰向上延伸,直入雲天,風吹林濤,氣勢磅礴。家廟前是一口半圓形池塘,塘中魚兒遨遊,廟宇疏影,給人增添了幽美的意境。池塘前邊兩側石坪上聳立22支高過10米的石龍旗杆,杆柱浮雕蟠龍,騰雲駕霧,勢欲騰飛。

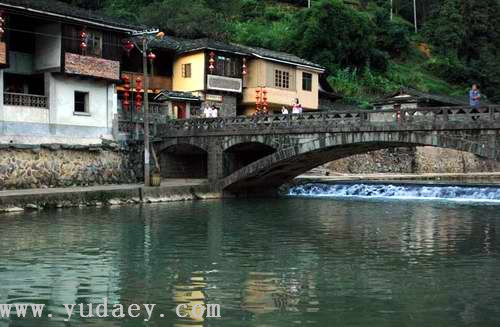

村中那條奔流不息的溪流,每天都把清澈和潔淨送到家家戶戶,這條與村民息息相關的溪流,建國前從村頭到村尾只有三座木橋。若遇山洪暴發,木橋被沖毀,只相隔30多米寬的兩岸村人便中斷過往,後來在熱愛家鄉的僑胞資助下,溪流上建造了11座石拱、鋼筋水泥橋,使兩岸村莊衣帶相連。小橋流水、土樓人家,把塔下村裝點得分外妖嬈。陽光燦爛的清晨,村婦們提著木桶,領著孩子,到溪邊洗衣,把鮮豔的色彩和款款的談笑聲一起流進水裏,閃閃爍爍。

放眼四望,層層山崗茶園翠綠,果樹飄香。1954年,塔下創辦南靖第一個茶場,規劃種茶種果。現在擁有茶園2000多畝,果園近千畝。年產茶葉12.5萬公斤,柑桔、柿、梅等鮮果50余萬公斤,收入120多萬元。茶果成了塔下人日落黃金夜落銀的“搖錢樹”。人們走在山間,不時可聽到採茶姑娘嘹亮的歌聲在山谷回蕩,人笑山歡。

塔下沒有塔。明宣德元年(西元1426年),塔下村的開基始祖華太婆從原住地——馬頭背踏下山來到這兒,繁衍生息。客家話裏,“踏下”與“塔下”諧音,多年後,張氏子孫為了紀念先人,把此地叫做“塔下”。

2007年,塔下以村古、景秀、水美、民樸入選首屆“中國景觀村落”,漸為人所知。以往,這個藏身于南靖縣書洋鎮的村子雖被前來考察的學者驚呼為“閩南周莊”,但崎嶇的山路讓它更像一個世外桃源,美得安安靜靜、自自在在。

登上一座山頭,可以看到方圓1平方公里的塔下村全景。一條清亮的小溪穿村而過,兩旁是47座烏瓦黃牆的土樓,圍裙形、曲尺狀,形態各異,方圓不一。

村子的上風上水處,坐落著塔下村的祖祠德遠堂。這座張氏宗祠距今已有400多年的歷史,2006年被列入第六批全國重點文物保護單位。堂前正中有一口半月形的池塘,池塘邊聳立著23根雕龍石刻,俗稱石龍旗杆,據考證,是目前全國保存最多、最完好的一處石龍旗杆群,它們是閩西南客家人重文明興教化的歷史見證物,也鼓勵著世代的塔下村人。

塔下的夜晚很安靜,只剩下淙淙的流水,來過的朋友都說,在塔下,你會夢見故鄉。